Die Rieselfelder hinter Teltow erlauben eine verträumte Idylle. Man erspäht hier ein Reh, da einen Fasan und scheinbar endlose Wiesen voller wunderschöner Formen und Farben werden nur von Straßen unterbrochen. Ein wunderschönes Ausflugsziel, das ich auch heute noch allen anraten kann – inzwischen allerdings mit Einschränkungen. Aber wie steht es um das Sammeln von Kräutern oder Pilzen auf den Rieselfeldern?

Die Wiesen hinter Ruhlsdorf, bei Großbeeren und Sputendorf tragen ein belastendes Erbe in ihrem Innern. Es ist unsichtbar, es ist toxisch und es wird uns noch über Generationen im Erdreich erhalten bleiben.

Gemeint sind Schadstoffe, die über Jahre und Jahrzehnte eingeleitet, eingerieselt wurden. Diese Stoffe – darunter Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber, aber auch Schadstoffe, die aus der Industrie oder von Mineralölrückständen stammen – führen dem menschlichen Organismus enorme Schäden zu. Sie lagern sich dabei meistens in der obersten Erdschicht ab.

Es stellt sich also die Frage, ob gesammelte Kräuter auf den Rieselfeldern ein Problem darstellen? Wie steht es um Pilze?

Was sind eigentlich Rieselfelder

In einer Zeit vor den Kläranlagen drohte Berlin in seinen Abwässern zu ertrinken. Die zündende Idee verwirklichte James Hobrecht ab 1871. Er verteilte die Abwässer Berlins auf sogenannte Rieselfelder, wofür er zwölf Radialsysteme (Pumpwerke) bauen ließ. Die ersten Rieselfelder befanden sich noch in Berlin, aber bald wandte man sich nach Brandenburg. Die Stadt Berlin und auch die damals eigenständigen Städte wie Wilmersdorf erwarben dafür Grundstücke oder pachteten sie an.

Auch südlich des heutigen Bezirks Steglitz-Zehlendorf liegen etliche ehemalige Rieselfelder. Die Einleitungen endeten in manchen Fällen erst den 1990er-Jahren. Das erste große Rieselfeld entstand hinter Osdorf, bald folgten auch die Rieselfelder hinter Teltow und Ruhlsdorf. Das Rieselfeld in Sputendorf entstand wenige Jahre später und danach griff man nach Feldern bei Großbeeren. Das Konzept der Rieselfelder war ein Erfolg: Innerhalb kurzer Zeit sank die Zahl der Typhustoten in Berlin um über die Hälfte.

Mit den Abwässern wurden Felder geflutet, was anfänglich einen positiven Effekt hatte. Denn diese Anreicherung mit Nährstoffen führte zu einem steigenden Ernteertrag auf den Feldern. Doch zu viel der Stoffe führte zu einer Überdüngung. Nahrungsmittel-Äcker wurden vielleicht auch deshalb seltener berieselt.

Die Rieselfelder wurden auch Schauplatz der repressiven preußischen Arbeitsmoral, welche mit Zwang und Gewalt erreicht wurde. Die Landarbeiter der 1920er Jahre waren nämlich auch Obdachlose, Arme, Prostituierte und Sträflinge. Es war trotz der demokratischen Grundordnung Gang und gäbe, dass Armut kriminalisiert wurde. Ärmere Menschen galten als ‚arbeitsscheu‘. Zu dieser Kategorie von ‚Asozialen‘ gehörten auch die Prostituierten.

Diesen Menschen konnte man, so die Logik damals, nur mit Disziplin beikommen und das sollte man auf der Arbeit finden und daher sollte Zwangsarbeit die Arbeitsmoral heben. Der Mühsal auf den Rieselfeldern ging niemand freiwillig nach. Dort stank es bestialisch und es war eine Schinderei unter erbarmungslosen Bedingungen – das war der wenig idyllische Alltag auf den Rieselfeldern. Und warst du nicht willig, wurde gezüchtigt. Diese vermeintlich ‚Arbeitsscheuen‘ erledigten denn auch das, was die anderen nicht bereit waren zu tun.

Doch konnten auch mehr Arbeitskräfte dem Boden kaum noch was abgewinnen, denn das Erdreich war ermüdet. Die Berieselung ging aber dennoch weiter. Selbst zur Zeit der deutsch-deutschen Teilung und trotz des Mauerbaus wurden die Berliner Abwässer auf den Rieselfeldern ausgebracht. Erst zum Ende der 1960er Jahre legte man die Felder allmählich still.

Die Hinterlassenschaften der Abwässer rückten erst mit der Umweltbewegung der 80er Jahre in den Fokus der Öffentlichkeit. Durch diesen Druck wurde der Anbau von Nahrungsmitteln auf den kontaminierten Flächen untersagt. Dennoch betrieb man die Berieselung der Felder wie bei Sputendorf bis in die 90er Jahre weiter. Die Rieselfelder bei Teltow wurden in den 1960ern stillgelegt.

Wo Rieselfelder einst lagen, kann man hier einsehen.

Bodenbelastungen bis heute | Rieselfelder und das toxische Erbe

Bis heute sprengen die toxischen Schwermetalle oder Cyanide im Boden die Grenzwerte. Blei ist ein bekannter Giftstoff, der das Nervensystem des menschlichen Körpers stört und auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Blei ist wenig wasserlöslich und bleibt sehr lange im Boden. Der Ursprung stammt beispielsweise von den Berliner Bleileitungen, aber auch vom verbleiten Benzin im Regenwasser.

Das gleichfalls in hohen Dosen vorkommende Schwermetall Cadmium ist gerade in sandigen Böden mobiler, das bedeutet, dass der Stoff eher von Pflanzen aufgenommen wird. Er kann aber auch eingeatmet werden, was bei andauernder Belastung zu Krebs führen kann.

Das Nervengift Quecksilber hat eine verheerende Wirkung auf das Zentrale Nervensystem, es macht ebenfalls unfruchtbar und ist gleichfalls sehr mobil in sandigem Boden. Außerdem kann es teils bei Umgebungstemperaturen verdampfen und gelangt derart in die Atemwege.

Nickel ist vor allem in höheren Dosen toxisch und wirkt sich ebenfalls zellschädigend und krebserregend aus. Es steht zudem im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen.

Zudem befinden sich polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), polychlorierte Biphenyle (PCB), Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) im Boden der Rieselfelder im Kreis Potsdam-Mittelmark. Die Öl- und Brandrückstände sowie die Industriechemikalien können bei Kontakt oder Einatmung Krebs verursachen oder zu Zell- und Immunsystemstörungen führen – nichts, was man sich wünscht.

Dass sich diese Stoffe im Boden befinden, bestätigt auch die Untere Umweltbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark. Diese Behörde hat meine diesbezüglichen Fragen ausführlich beantwortet. Die „Altlastenverdachtsflächen sind im Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark unter den ALBOKAT-Nr. 0338692901 bis 0338692904 registriert“. Eine Auskunft erhalten aber nur die Eigentümer*innen des Bodens.

Der Kreis Potsdam-Mittelmark verfügt über rund 1.200 Hektar Fläche, die man über Jahrzehnte als Rieselfelder nutzte. Nicht überall befinden sich dieselben Schadstoffe und nicht überall wurde gleich viel belastetes Abwasser eingeleitet. Auch machen Boden- und Geländebeschaffenheit einen Unterschied, wenn es um die Belastung geht. Den Böden ist aber gemein, dass sie saurer geworden sind. Das ist insofern problematisch, als es einige Schadstoffe, wie beispielsweise Blei wasserlöslicher macht. Damit sinkt es zwar in tiefere Schichten, aber das Durchsickern ins Grundwasser muss unbedingt verhindert werden.

Die Böden, das zeigen Untersuchungen im Gebiet von Teltow, Großbeeren und Osdorf, verfügen über eine erhöhte Konzentration von Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber. Vor allem Gräser und Kräuter nehmen Schwermetalle auf. Die Sputendorfer Rieselfelder sind sehr stark belastet, wobei sich auch hier Blei, Cadmium und Quecksilber im Grund befinden. Nicht zu vergessen die vielen organischen Schadstoffe, die oben erwähnt sind.

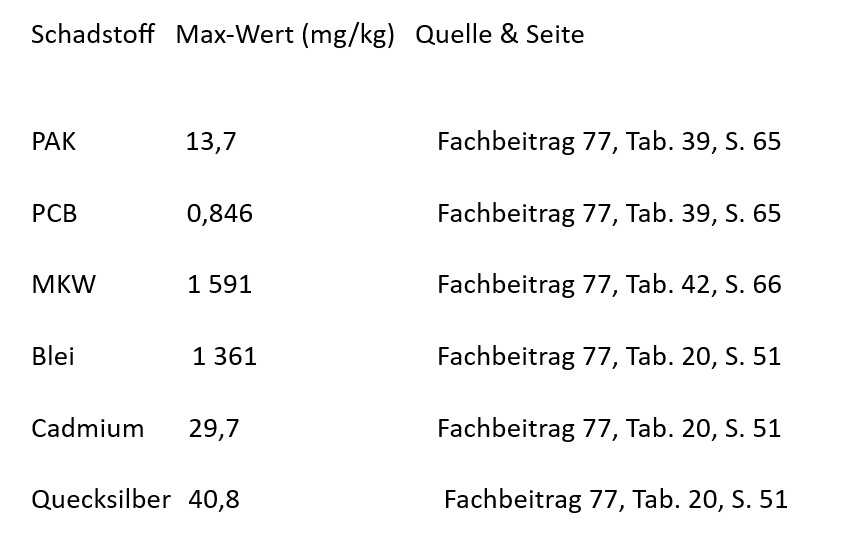

Mal ein paar Zahlen zur Grenzwertüberschreitungen

Auf den ehemaligen Rieselfeldern in Teltow, Großbeeren (Osdorf) und Sputendorf wurden neben Blei auch erhebliche Belastungen mit weiteren Schadstoffen festgestellt, insbesondere die bereits erwähnten Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polychlorierten Biphenylen (PCB) und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). An einigen Stellen in Großbeeren wurden um das Jahr 2000 MKW-Konzentrationen von über 1.500 mg/kg Boden vorgefunden – ein Hinweis auf Einleitungen von Mineralöl. Konkret sagt das aus, dass in anderthalb Kilo Boden 1,5 Gramm Mineralölkohlenwasserstoffe stecken. 1,5 Kilogramm ist vielleicht eine halbe Schippe Erde. Unter 100 mg/kg wären absolut unbedenklich und bis 500 mg kann man es tolerieren. Aber alles darüber hinaus macht den Boden ungeeignet für Kinderspielplätze oder Lebensmittelanbau.

Es wurden erhöhte PCB-Werte bis zu 0,846 mg/kg gemessen, was wegen der Langlebigkeit und Giftigkeit dieser Stoffe besonders kritisch ist. Allerdings darf man es als Freizeitfläche nutzen, da die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten wurden. Das geben übrigens alle beteiligten Behörden und Institutionen für alle Rieselfelder an, sofern man sie nur zur Freizeitgestaltung und Erholung nutzt.

PAK-Belastungen traten standortübergreifend auf, mit Werten bis zu 13,7 mg/kg, etwa in Bereichen ehemaliger Berieselungskanäle. Diese Stoffe gelten als toxisch, zum Teil krebserregend und können sich in Staub befinden oder in Pflanzen und Organismen anreichern. Selbst für eine Freizeitnutzung überschreiten die Werte das Erlaubte an manchen Stellen um den Faktor 2,7. Einzig Industriegebiete dürfen diesen Wert aufweisen.

Gefährdung für den Menschen?

Der Mensch kommt mit diesen Schadstoffen durch Hautkontakt oder durch das Einatmen in Berührung. Auch die Pflanzen und Tiere nehmen die Schadstoffe auf und können damit auf den Menschen übergehen. Sollte das Grundwasser betroffen sein, würde das die folgenreichste Entwicklung darstellen; mit unüberschaubaren Folgen für die ganze Region.

In den Studien zur Bodenbelastung der 1990er-Jahre wird schon das Einatmen als bedeutendes Gesundheitsrisiko erwähnt. Dies ist umso dramatischer, wenn es zu längeren Trockenperioden wie in jüngster Zeit gekommen ist. Im „Band 9: Rieselfelder Brandenburg-Berlin“ des Landesumweltamtes Brandenburg wird die inhalative Aufnahme (Einatmen) von Schadstoffen als eine bedeutende Aufnahmeart der Giftstoffe identifiziert, insbesondere bei trockenen Bedingungen, die durch den Klimawandel künftig häufiger auftreten können.

Kinder werden in diesen Studien als besonders gefährdete eingeschätzt. Aufgrund ihres geringeren Körpergewichts, ihrer höheren Atemfrequenz und ihrer Neigung, beim Spielen näher am Boden zu sein, sind sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Schadstoffe aus aufgewirbeltem Staub aufzunehmen.

Die Studien empfehlen daher, Aufenthalte auf diesen Flächen während trockener und windiger Bedingungen zu vermeiden, insbesondere für Kinder, um das Risiko der inhalativen Aufnahme von Schadstoffen zu minimieren.

Die Quellen:

- CVUA Karlsruhe | Schwermetalle und toxisch

- Umweltbundesamt | For our environment

- Bodenschutzgesetz, VO über Höchstgehalte bestimmter Kontaminanten

- https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/ueber-uns/veroeffentlichungen/detail/~14-10-1995-rieselfelder-brandenburg-berlin-studien-und-tagungsberichte-band-9

- https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/ueber-uns/veroeffentlichungen/detail/~14-10-1996-rieselfelder-suedlich-berlins-studien-und-tagungsberichte-band-13-und-14

- https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fachbeitrag%2077.pdf

Was sagt die Untere Umweltbehörde Potsdam-Mittelmark?

Nun haben sich die Bodenbelastungen nicht gleichmäßig verteilt. An den Stellen, an denen gemessen wurde, konnte man in einer Untersuchung des Jahres 2003 keine Gefahr für den Kontakt mit der Haut oder die Aufnahme von Pflanzentees ermitteln. Eine allgemeine Ungefährlichkeit lässt sich davon aber nicht ableiten, denn eine Parzelle weiter hätte das Ergebnis anders ausfallen können. Dennoch muss man sagen, dass die gemessenen Grenzwerte teilweise um ein Vielfaches überschritten wurden.

„Die Untersuchung des Oberbodens z.B. der Rieselfeldgalerien 27, 33, 43, 44, 45, 47 und 49 südöstlich von Ruhlsdorf ergaben im Jahr 2003 erhöhte Cyanid-, Quecksilber- und Zink-Gehalte. Der Gutachter stellte fest, dass die ermittelten Feststoffgehalte keine Gefahr für die menschliche Gesundheit über den Wirkungspfad Boden-Mensch (Direktkontakt) oder über den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze darstellen.“ Allerdings…

Pilze und Heilkräuter auf den Rieselfeldern sammeln?

Nun haben die erwähnten Studien, die mir das Amt mitteilte, einen Zusammenhang zwischen Pflanzen und Schadstoffen ausgemacht. Konkret konnte ich herausfinden, dass bestimmte Pflanzen eher belastet sein können als andere. Auf den Rieselfeldern der Region können die erwähnten Schwermetalle, teilweise PAK und MKW über die Wurzeln der Pflanzen aufgenommen werden. Im Staub können dazu PCB und Cyanide vorkommen.

Als besonders problematisch in Bezug auf die Schadstoffe im Boden der Rieselfelder gelten:

- Löwenzahn,

- Kamille,

- Brennnessel,

- Spitzwegerich und

- Schafgarbe.

- Darüber hinaus können Gräser und Kleearten belastet sein.

Das Sammeln und Verzehren von Pilzen auf ehemaligen Rieselfeldern ist meines Erachtens also nicht zu empfehlen. Gerade Pilze reichern Schadstoffe im Gewebe an. Auch wenn keine direkte Messung an Pilzen vorliegt, sprechen die bekannte Bodenbelastung und die Aufnahmefähigkeit von Pilzen für ein reales Gesundheitsrisiko – insbesondere durch Cadmium, Quecksilber und PAK.

Das Amt sagte dazu: „Durch den Fachdienst Gesundheit werden keine Untersuchungen von Pflanzen, Pflanzenbestandteilen usw. durchgeführt und es können daher keine Aussagen zu möglichen Belastungen von Pflanzen, Pilzen etc. getroffen werden. Die Aufnahme und Anreicherung von Schwermetallen in den Pflanzen ist grundsätzlich aber möglich. Aus diesem Grund sollte auf bekannten Altlastenflächen auf das Sammeln und insbesondere auf den Verzehr von Kräutern, Pflanzen, Pilzen etc. zur Vermeidung einer möglichen Gesundheitsgefährdung verzichtet werden.

Um konkrete Aussagen für eine bestimmte ehemalige Rieselfeldfläche treffen zu können, ist die Untersuchung und Bewertung entsprechend den gesetzlichen bodenschutzrechtlichen Vorgaben (Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)) erforderlich. Auch bei einer Nutzungsänderung von Rieselfeldern (gewerbliche, land- oder forstwirtschaftliche Nutzung) ist eine Untersuchung und Bewertung der vorhandenen Gefahrenlage (Gefährdungsabschätzung) notwendig. Die Anforderungen an die Untersuchung (Anforderungen an Probenahme, Analytik und Qualitätssicherung) und Bewertung von altlastenverdächtigen Flächen bestimmen sich nach BBodSchV. Eine umfassende und qualitativ fundierte, einzelfallbezogene historische Recherche ist unabdingbare Voraussetzung für effektive und kostengünstige Durchführung ggf. notwendiger weiterer Untersuchungen zur Bestätigung bzw. Ausräumung des Altlastenverdachts.“

Landwirtschaftliche Nutzung der Rieselfelder?

Tatsächlich kann man auf der oben erwähnten Karte von Rieselfeldern südöstlich von Ruhlsdorf einige Schlamm- und Sammelbecken ausmachen. In deren Nähe wird heute Landwirtschaft betrieben, obwohl gerade diese Bereiche als problematisch gelten. Auf den meisten Flächen, so schreibt das Amt: „wird derzeitig Landschaftspflege zum Erhalt der Rieselfelder betrieben. Auch bei einer Schadstoffbeseitigung wären diese Flächen, allein auf Grund ihres Zuschnitts kaum für eine landwirtschaftliche Erzeugung geeignet.“

Danke an die Behörden für die tolle und offene Zusammenarbeit!

Ich möchte mich bei der Unteren Umweltbehörde und dem Stabsbereich des Landrats von Potsdam-Mittelmark für Ihre Zusammenarbeit bedanken. Sie haben sich redlich bemüht, um alle meine Fragen schnell und umfangreich zu beantworten. Einen weiteren Dank möchte ich an die Ökologie-Kontrollstelle richten. Auch hier wurden mir kompetente und umfassende Antworten mitgeteilt.

Allerdings betraf das nicht das Nachfragen zu Sachverhalten, die demnächst hier veröffentlicht werden. Dabei geht es um die Frage, wie sich die Situation durch den Klimawandel ändert.

Falls Sie selbst zur Bodenbelastung Fragen haben, wenden Sie sich an:

- Team Kommunikation und Partizipation

- Niemöllerstraße 1, 14806 Bad Belzig

- Telefon: 033841 91-210

- Mobil: 0160 4717030

- E-Mail: presse@potsdam-mittelmark.de

- Internet: www.potsdam-mittelmark.de